Задолго до свержения самодержавия в 1917 г. одной из главных особенностей Серпуховского уезда (в частности, Бавыкинской, Лопасненской и Стремиловской волостей) была большая плотность населения и хроническое малоземелье. Это не давало крестьянам возможности прокормить свои семьи только ведением сельского хозяйства.

Поэтому многие лопасненские крестьяне занимались преимущественно не сельскохозяйственным трудом, а различными ремёслами, а также работали на заводах и фабриках. В 1912 г. 80% денежного дохода крестьянскому хозяйству давали различного рода промыслы и лишь 20% – земледелие.

К началу революционного 1917 года в Серпуховском уезде было 164 помещичьих имения общей площадью около 120 000 десятин (1 дес. = 1,09 га) – пашни, леса и прочие угодья – это более половины всех сельскохозяйственных земель уезда. А на второй половине должны были как-то кормиться более 100 тысяч крестьян.

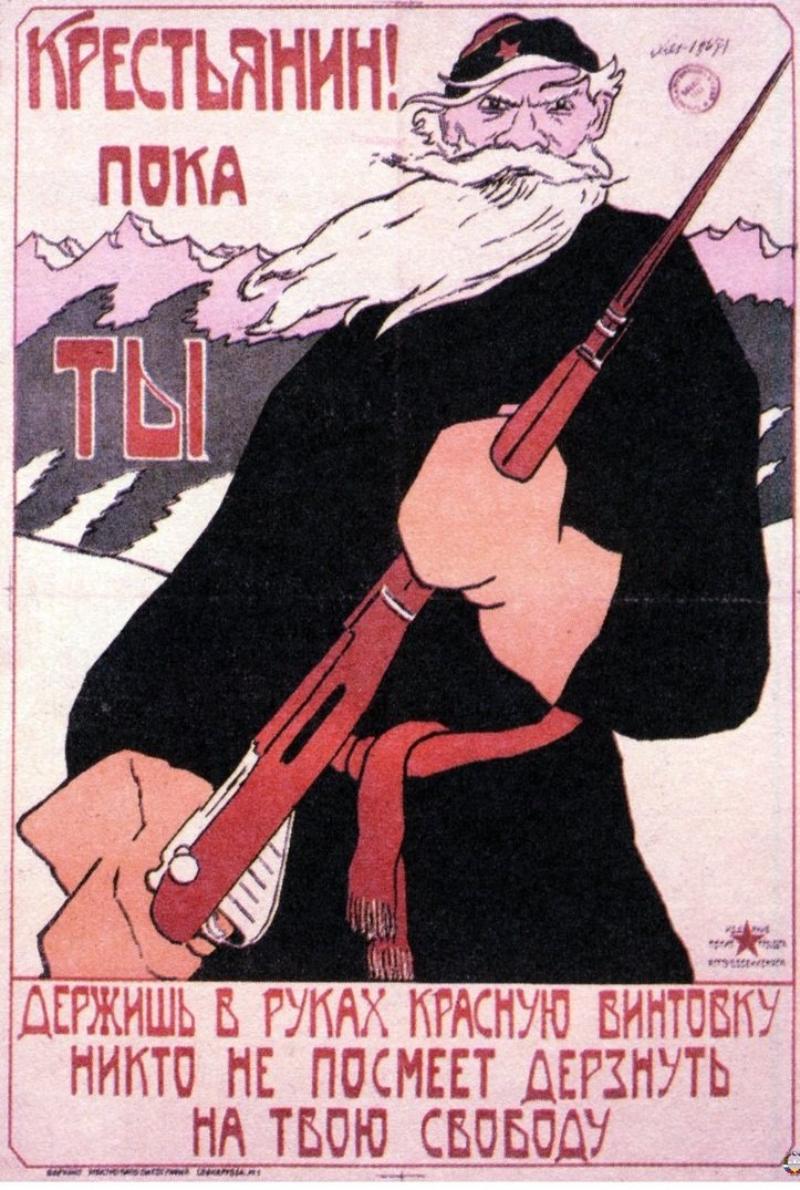

Здесь лежит ключ к ответу на вопрос: почему крестьяне Подмосковья, в частности Лопасненского края, поддержали не только свержение царя в феврале 1917 г., но и установление большевиками Советской власти в октябре того же года.

Жители Московской губернии на выборах в Учредительное собрание в ноябре-декабре 1917 г. отдали свои голоса в основном большевикам – 55,8%. Эсеры (социалисты-революционеры) получили 26,1%, меньшевики – 4,23%, а буржуазная партия кадетов – лишь 1,03%. Это означало, что подавляющее большинство проголосовало за социалистические партии, которые предлагали крестьянам сходные решения важнейшего для них «земельного вопроса».

К началу 1920-х гг. подавляющее большинство жителей были крестьянами: в Бавыкинской и Стремиловской волостях – 100%, в Лопасненской волости – 84%. Именно они поддержали власть Советов, которая обеспечила пусть небольшую, но всё же прибавку к их земельным наделам за счёт, прежде всего, национализированных поместий, казённых и иных земель.

В реальности обеспеченность землёй крестьянских хозяйств оставалась не слишком высокой. Например, пахотной земли на 1 едока в 1924 г. приходилось в Бавыкинской волости – 0,89 дес., в Лопасненской волости – 0,83 дес., в Стремиловской волости – 0,98 дес. Вместе с тем, число безземельных крестьянских хозяйств по сравнению с дореволюционным периодом существенно уменьшилось. В Бавыкинской волости таких хозяйств было всего 0,4%, в Лопасненской – 3%, в Стремиловской – 4%. Практически все, кто желал и имел возможность своим трудом обрабатывать землю, наделялся ею по существовавшим тогда нормам.

К тому же правящая партия – ВКП(б) не стала разрушать, а наоборот, какое-то время сохраняла привычную для крестьян общинную систему землепользования. На деревенских сходах, но уже с участием сельских Советов, решались вопросы распределения и перераспределения земельных наделов, покосов, освобождения некоторых семей (например, попавших в трудную ситуацию) от налога и т.д.

Отношение лопасненских крестьян к властям не всегда бывало безоблачным. В некоторых случаях уездное начальство не только диктовало, что и как крестьяне должны делать на своей земле, но и пыталось бессовестно эксплуатировать простых земледельцев, что, естественно, вызывало их справедливое возмущение и сопротивление.

Так, 11 марта 1922 г. Стремиловский волостной съезд Советов, на котором присутствовали 57 делегатов, рассмотрел вопрос относительно задания, спущенного из Серпуховского исполкома Советов по засеву ярового клина, и обеспечения крестьян семенами. Съезд постановил: «...Условия получения яровых семян из Уездного земельного отдела (УЗО) являются в высшей степени обременительными и непосильными, носят форму эксплуатации трудового населения. Засев ярового клина в 761 дес. в условиях кризиса с семенами нашли для себя непосильным».

Одними из самых чувствительных для крестьянства вопросов были сбор налогов, взыскание недоимок и опись имущества крестьян-должников, чем тогда занимались местные Советы. А потому любые конфликты на этой почве могли вызывать «антисоветские» проявления, чего так опасалась власть.

Надо сказать, что государственные органы внимательно отслеживали настроения крестьянства и довольно быстро реагировали, несколько снижая налоги, когда они становились чрезмерно обременительными и вызывали рост неприязни сельского населения к Советской власти. Например, крестьян обрадовало ощутимое снижение налога в 1925 г. по сравнению с 1924 г. Так, в Стремиловской волости ежегодный налог на каждого едока снизился с 3, 27 до 2,27 , а в Лопасненской волости – с 2,78 до 2,4 золотых рублей (на 1 руб. можно было купить 16 кг овса, или 50 кг картофеля, или 2-3 кг говяжьего мяса, или 0,5 л государственной монопольной водки).

В целом о настроениях лопасненских крестьян в 1920-х гг. предельно коротко можно сказать так. В отношениях с государством (в лице местных Советов и организаций компартии) была ясная и максимально прагматичная позиция большинства крестьян (а это были середняки): они спокойно или благожелательно воспринимали все рациональные шаги властей, идущие на пользу не только государству, но и крестьянам. И наоборот, всё, что ущемляло их интересы или казалось бесполезным, непонятным, невыгодным для крестьянина, ими отвергалось или саботировалось, демонстративно или втихомолку.

Юрий Кобяков, «Читают Все»