Самоуправление крестьянских общин и волостей, система земств имеет давние традиции. Более 160 лет назад манифестом императора Александра II от 19 февраля 1861 г. в России было отменено крепостное право.

Очень важно, что одновременно с этим, согласно «Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» впервые были созданы основные ячейки местного самоуправления – сельские общества, объединявшие крестьян одной или нескольких соседних деревень (Статья 17: «В каждом сельском обществе и в каждой волости заведывание общественными делами предоставляется миру и его избранным»).

Иллюстрация: Знак старосты в Московской губернии

Основой основ почти сплошь крестьянской России, всей сложившейся тогда земской системы самоуправления, были именно сельские общества. Все сельские общества получили собственные органы самоуправления – сельский сход («мир») и избираемого на нём сельского старосту. Именно так впервые, в условиях самодержавия, проявились ростки самой настоящей демократии (народовластия).

На сходах обсуждались и решались большинством голосов дела по общинному владению землей, раскладу податей, приселению новых членов общины, проведению выборов, вопросы пользования лесом, строительства плотин, сдачи в аренду рыболовных угодий и общественных мельниц, согласия на отлучку и удаление из общины, пополнения общественных запасов на случай стихийных бедствий и неурожаев.

Главы дворов (семейств) на сходах регулировали все основные стороны жизни деревни или села – сроки начала и окончания сельскохозяйственных работ, починку дорог и колодцев, строительство изгородей, наём пастухов и сторожей, штрафы за самовольные порубки, неявку на сход, нарушение общинных запретов, семейные разделы и выделы, мелкие преступления, назначение опекунов, конфликты между членами общины и некоторые внутрисемейные конфликты, сборы денег на общие расходы селения.

Выбираемый, как правило, на три года сельский староста наделялся обширными полномочиями не только по общественным делам сельского самоуправления, но и по административно-полицейской линии: охрана общественного порядка, безопасность лиц и имущества, паспортный контроль.

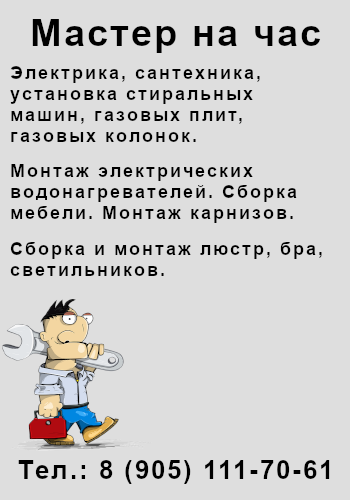

Иллюстрация: + Приговор схода 4.05.1886 г. об утверждении плана дер. Пешково

Все решения («приговоры») сельского схода, другие документы и справки заверялись специальной печатью, которая хранилась у каждого старосты. Внешним отличием сельского старосты был специально учреждённый императорским указом нагрудный знак.

В течение более чем 50 лет, с 1861 г. по 1917 г., в России формировалась и реально действовала развитая система местного самоуправления, состоящая из самоуправления крестьянских общин и волостей, самоуправления земств городов и уездов, самоуправления дворянского и мещанского сословий. Незаслуженно забытый, но очень интересный факт: земское самоуправление в Российской империи конца XIX – начала ХХ вв. имело более широкую сферу деятельности, чем самоуправления в других государствах Европы и Америки.

Во многом благодаря инициативе сельских сходов и старост в Бавыкинской, Бадеевской и Стремиловской волостях были построены многие мосты (через Лопасню, Люторку и другие речки), участки дорог с твёрдым покрытием, строились новые школы (в Стремилове, Дидякове, Новосёлках, Мелихове, Плешкине, Бавыкине и др.), была открыта железнодорожная платформа «77-я верста» (ныне «Луч») и т.д.

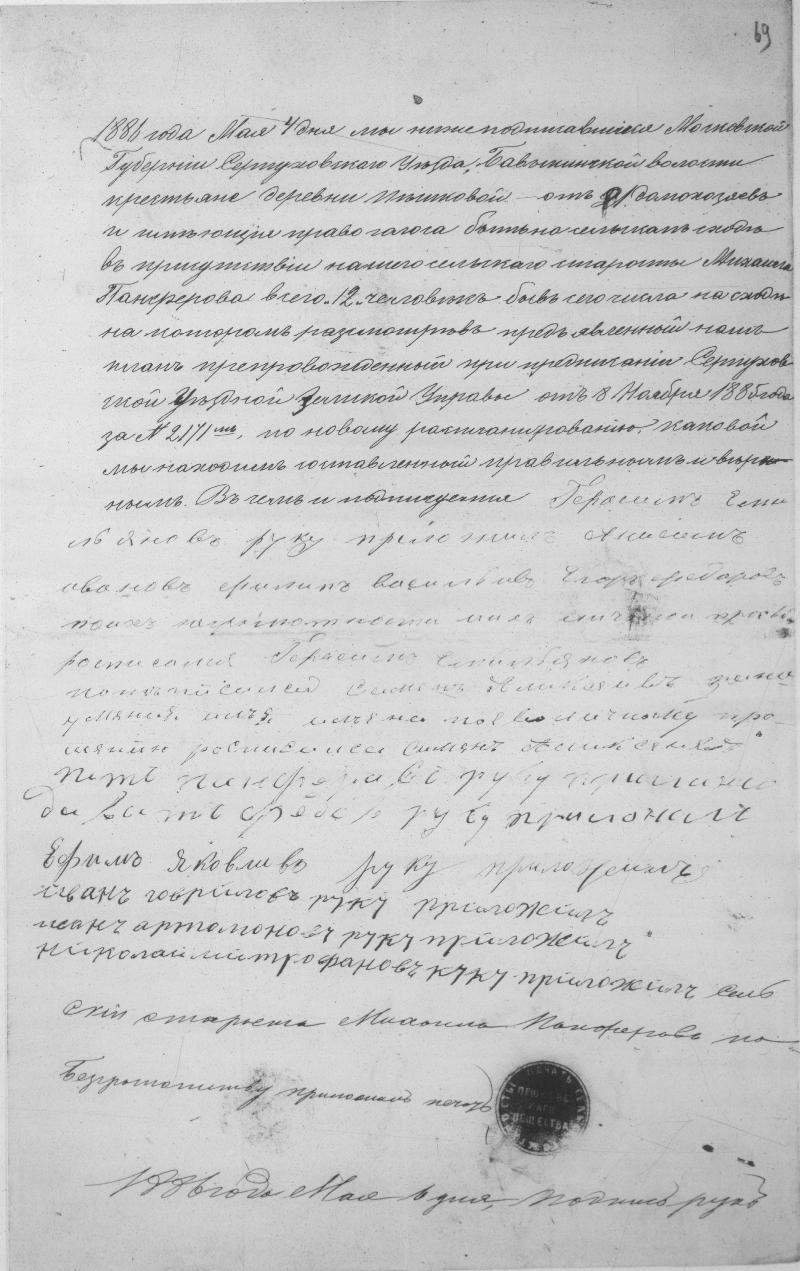

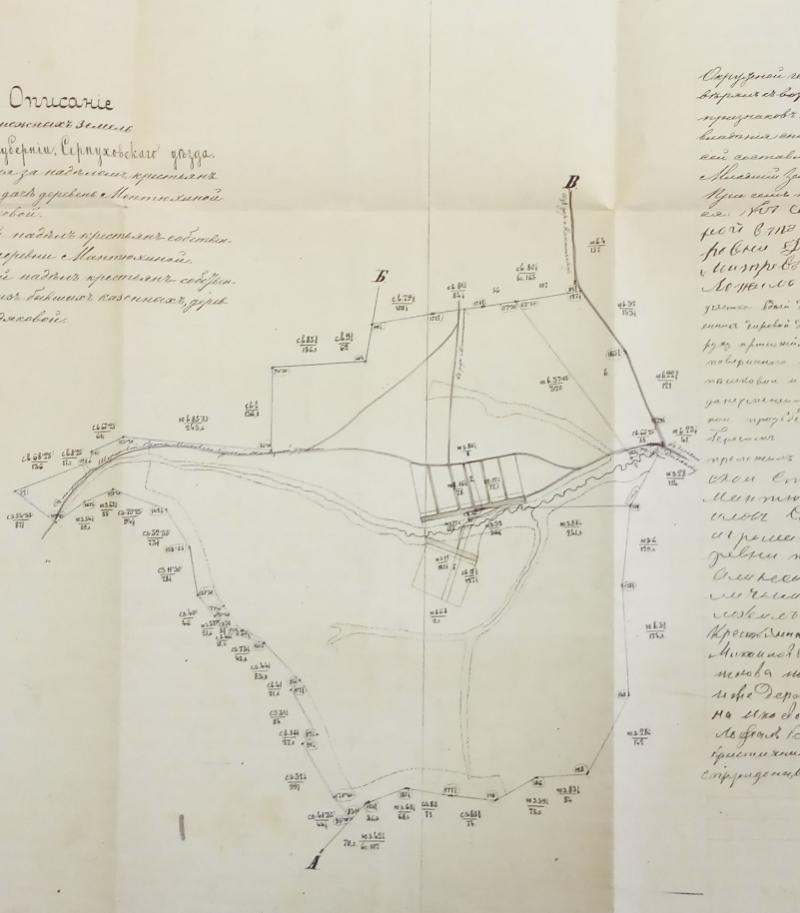

Иллюстрация: План д. Пешково (нынешнего Баранцевского теротдела) 1899 г.

Архивы сохранили для нас некоторые интересные документы, которые наглядно показывают, как в Лопасненском крае работала система местного крестьянского самоуправления.

Как оказалось, зачастую сохраняющаяся и поныне планировка старинных сёл и деревень городского округа Чехов была определена органами местного самоуправления ещё в конце XIX в.

Например, согласно «приговорам» сельских сходов 1870-1880-х гг. деревень Бавыкинской волости – Баранцево, Бавыкино, Пешково, Карьково, Плешкино, Мошонки, Люторецкая и др. (ныне входят в состав территориального отдела Баранцевский), были определены размеры и расположение дворов (усадеб) и «гнёзд» (групп дворов близких родственников), минимальные расстояния между ними (проулки), необходимые для пожарной безопасности и др. Сходы самостоятельно определяли участки («запасные усадьбы») общинной земли, где в каждой деревне могли появляться вновь строящиеся дома своих или пришлых жителей. На сходах согласовывались и графические планы селений, подготовленные специалистами Серпуховской Земской управы в соответствии с пожеланиями крестьян.

Вплоть до 1917 года местное крестьянское самоуправление работало как часы. Как это ни покажется странным, но установившаяся потом Советская власть взяла много полезного из того, что было наработано органами земского самоуправления.

Юрий Кобяков, «Читают Все»