Циркуляром МВД от 6 марта 1914 г. было определено: «Считать днём основания Отдельного Корпуса Жандармов 1 февраля 1817 года, а днём 100-летнего юбилея Корпуса – 1 февраля 1917 года». Юбилейным торжествам помешало крушение самодержавного режима. В Серпухове 2 марта 1917 г. первым же решением взявших тогда власть революционных демократов все местные жандармы были арестованы.

Ровно 100 лет в России просуществовала спецслужба, выполнявшая функции не только политической полиции, но и контрразведки. В регионах действовали губернские жандармские управления, которые с 1898 г. подчинялись Особому отделу Департамента полиции МВД. В его ведении были: «…Центральный политический розыск в Империи и за границей; руководство деятельностью всех розыскных органов в Империи и Западной Европе по всем без исключения революционным, тайным и нелегально действующим организациям, как например, масоны, сионисты и др.».

В круг обязанностей Московского губернского жандармского управления (МГЖУ), помимо прочего, входило:

«- наблюдение за местным населением и настроениями в обществе;

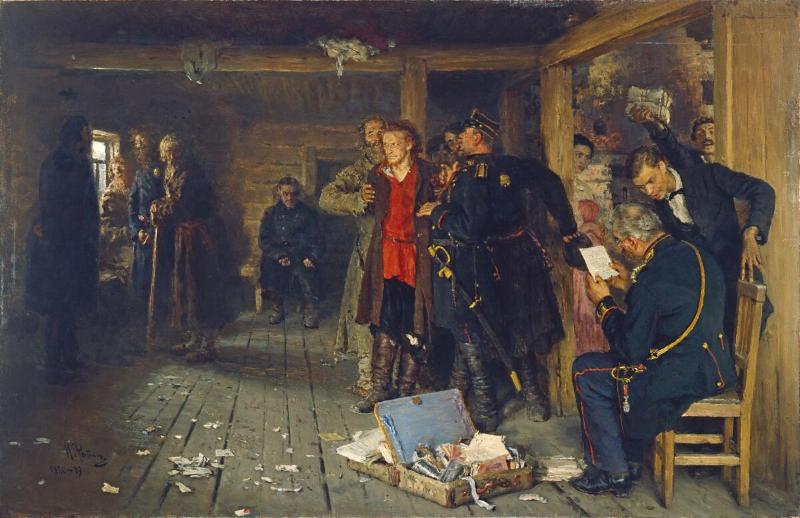

- производство дознаний по делам о государственных преступлениях;

- наблюдение за иностранными разведчиками».

С 1890 г. в жандармские чины принимались только потомственные дворяне из числа армейских офицеров, получивших высшее образование «по первому разряду» и окончивших специальные курсы в Санкт-Петербурге.

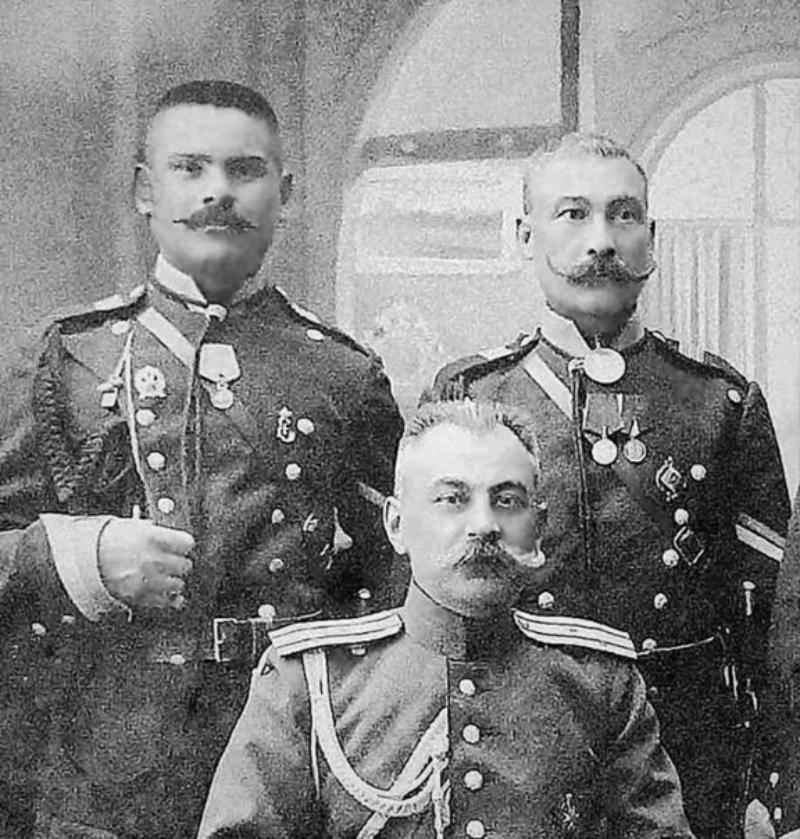

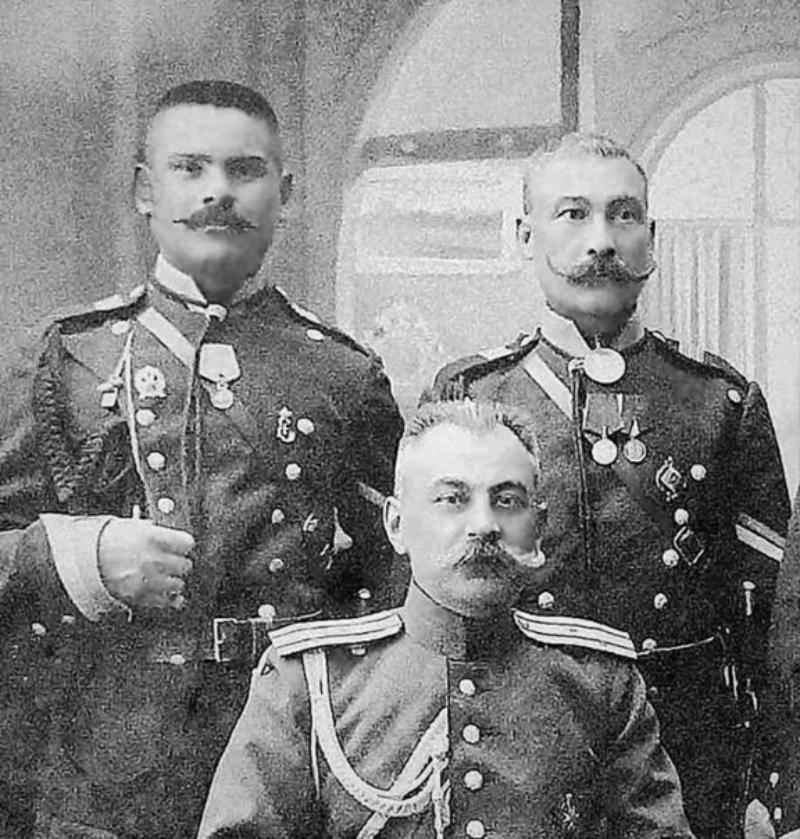

Аппарат МГЖУ состоял из начальника, 6 офицеров в Москве и 9 помощников начальника, возглавлявших небольшие территориальные подразделения. Перед 1917 г. в Серпуховском и Подольском уездах агентурно-оперативную работу вели подполковник Павел Феоктистов, а также подчинённые ему вахмистр Харитон Тоя и 8 унтер-офицеров в «жандармских пунктах» в Серпухове, Подольске, Лопасне, Хатуни и Мещерском.

Унтер-офицеры набирались из числа наиболее грамотных, смышлёных и дисциплинированных нижних чинов армии. Их подготовка велась на основе обстоятельного учебного пособия – «Свода знаний, обязательных для каждого унтер-офицера губернских, областных и уездных жандармских управлений по наблюдательной их деятельности» (1898 г.). Там чётко обозначался главный противник: «…Лица, отвергающие религию, отрицающие всякую власть, злоумышляющие против Государя Императора и Членов царствующего Дома, стремящиеся ниспровергнуть правительство и изменить существующий у нас порядок правления, — называются социалистами-революционерами и представляют собой государственных и политических преступников».

Жандармам предписывалось действовать только в рамках законов империи.

«…Каждый жандармский унтер-офицер, прежде всего, обязан запомнить и вполне сознавать, что он по отношении жителей, населяющих его участок, не представляет собою какого-либо начальника и что он поставлен исключительно с целью ограждения этого населения от злонамеренных людей, стремящихся поколебать веками освящённую веру русского народа в Бога, Царя и Отечество».

Жандармы «штаны в кабинетах не протирали». Так, Харитон Тоя (с. Лопасня) в 1912 г. совершил 36 служебных поездок по селениям своего участка (Бадеевская, Стремиловская и Алексеевская волости), преодолев на крестьянских подводах 2400 вёрст. А 12 октября того же года он по горячим следам преследовал вооружённых преступников, ограбивших фабриканта Медведева, в ночной перестрелке одного ликвидировал, а другого задержал.

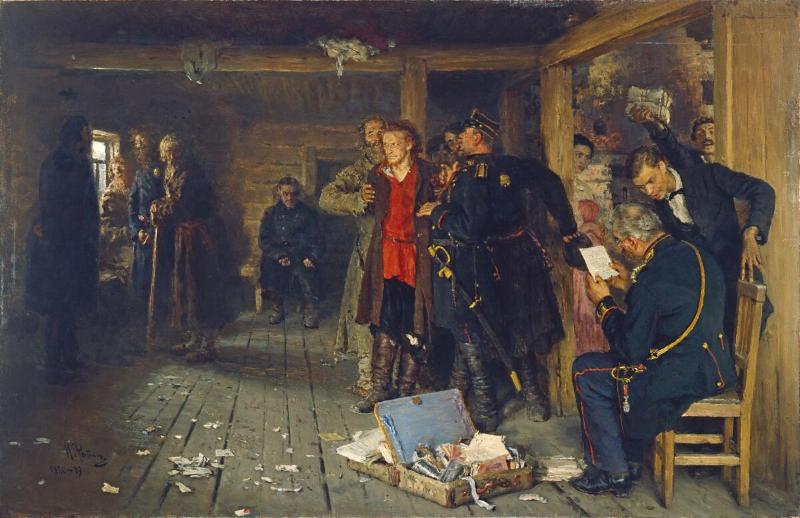

Приоритетом для жандармских оперативников было внедрение секретных сотрудников в нелегальные структуры революционеров. Агентурный аппарат был малочисленным. В 1907 г. на всю Московскую губернию было лишь 13 секретных сотрудников, работавших в подпольных организациях РСДРП, и 3 – в партии эсеров. Так, агент «Дмитриев» входил в руководящее ядро Серпуховской организации РСДРП, а агент «Фабричный» состоял в забастовочных комитетах фабрики Медведева в Лопасне. С их помощью жандармы не только были осведомлены о подпольной деятельности большинства революционеров, но и регулярно проводили «ликвидации» – обыски, аресты, перехваты курьеров, облавы и т.д.

Жандармерией использовалась и «агентура влияния». Об этом свидетельствует циркуляр Департамента полиции от 16 сентября 1914 г. с указанием, чтобы для усиления фракционных раздоров внутри РСДРП агенты «неуклонно-настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности какого бы то ни было организационного слияния этих течений и, в особенности, объединения большевиков и меньшевиков». Кстати, это и произошло: большевики и меньшевики оставались врагами и до, и после 1917 года.

Жалованье жандармских унтер-офицеров было на уровне зарплат квалифицированных рабочих. Так, в 1905 г. месячный оклад жандарма в Серпухове был 30 руб. (плюс обмундирование, а также квартирные – до 36 руб. в год).

После начала войны 1914 года губернским управлениям предписывалось «усилить работу по выявлению шпионов и агентов-диверсантов, засылаемых с целью диверсий на оборонных предприятиях (взрывы, поджоги, порча оборудования, вредительство и т.д.)», обеспечить проверку персонала предприятий, выполняющих оборонные заказы, охрану складов с взрывчатыми и отравляющими веществами.

Жандармы обязаны были содействовать недопущению остановки выполняющих оборонные заказы предприятий в результате забастовок, выяснять их причины. «И если виновниками таковых являются сами владельцы предприятий, то путём воздействия и влияния побуждать их к немедленному улаживанию возникших недоразумений. Если же виновниками замешательства окажутся рабочие, то немедленно применять к таковым самые суровые меры в порядке охраны…».

В феврале 1917 г. постановлением Временного правительства Отдельный корпус жандармов был упразднён, а Московское и все остальные 75 региональных жандармских управлений – ликвидированы.

Юрий Кобяков, «Читают Все»

Ровно 100 лет в России просуществовала спецслужба, выполнявшая функции не только политической полиции, но и контрразведки. В регионах действовали губернские жандармские управления, которые с 1898 г. подчинялись Особому отделу Департамента полиции МВД. В его ведении были: «…Центральный политический розыск в Империи и за границей; руководство деятельностью всех розыскных органов в Империи и Западной Европе по всем без исключения революционным, тайным и нелегально действующим организациям, как например, масоны, сионисты и др.».

В круг обязанностей Московского губернского жандармского управления (МГЖУ), помимо прочего, входило:

«- наблюдение за местным населением и настроениями в обществе;

- производство дознаний по делам о государственных преступлениях;

- наблюдение за иностранными разведчиками».

С 1890 г. в жандармские чины принимались только потомственные дворяне из числа армейских офицеров, получивших высшее образование «по первому разряду» и окончивших специальные курсы в Санкт-Петербурге.

Аппарат МГЖУ состоял из начальника, 6 офицеров в Москве и 9 помощников начальника, возглавлявших небольшие территориальные подразделения. Перед 1917 г. в Серпуховском и Подольском уездах агентурно-оперативную работу вели подполковник Павел Феоктистов, а также подчинённые ему вахмистр Харитон Тоя и 8 унтер-офицеров в «жандармских пунктах» в Серпухове, Подольске, Лопасне, Хатуни и Мещерском.

Унтер-офицеры набирались из числа наиболее грамотных, смышлёных и дисциплинированных нижних чинов армии. Их подготовка велась на основе обстоятельного учебного пособия – «Свода знаний, обязательных для каждого унтер-офицера губернских, областных и уездных жандармских управлений по наблюдательной их деятельности» (1898 г.). Там чётко обозначался главный противник: «…Лица, отвергающие религию, отрицающие всякую власть, злоумышляющие против Государя Императора и Членов царствующего Дома, стремящиеся ниспровергнуть правительство и изменить существующий у нас порядок правления, — называются социалистами-революционерами и представляют собой государственных и политических преступников».

Жандармам предписывалось действовать только в рамках законов империи.

«…Каждый жандармский унтер-офицер, прежде всего, обязан запомнить и вполне сознавать, что он по отношении жителей, населяющих его участок, не представляет собою какого-либо начальника и что он поставлен исключительно с целью ограждения этого населения от злонамеренных людей, стремящихся поколебать веками освящённую веру русского народа в Бога, Царя и Отечество».

Жандармы «штаны в кабинетах не протирали». Так, Харитон Тоя (с. Лопасня) в 1912 г. совершил 36 служебных поездок по селениям своего участка (Бадеевская, Стремиловская и Алексеевская волости), преодолев на крестьянских подводах 2400 вёрст. А 12 октября того же года он по горячим следам преследовал вооружённых преступников, ограбивших фабриканта Медведева, в ночной перестрелке одного ликвидировал, а другого задержал.

Приоритетом для жандармских оперативников было внедрение секретных сотрудников в нелегальные структуры революционеров. Агентурный аппарат был малочисленным. В 1907 г. на всю Московскую губернию было лишь 13 секретных сотрудников, работавших в подпольных организациях РСДРП, и 3 – в партии эсеров. Так, агент «Дмитриев» входил в руководящее ядро Серпуховской организации РСДРП, а агент «Фабричный» состоял в забастовочных комитетах фабрики Медведева в Лопасне. С их помощью жандармы не только были осведомлены о подпольной деятельности большинства революционеров, но и регулярно проводили «ликвидации» – обыски, аресты, перехваты курьеров, облавы и т.д.

Жандармерией использовалась и «агентура влияния». Об этом свидетельствует циркуляр Департамента полиции от 16 сентября 1914 г. с указанием, чтобы для усиления фракционных раздоров внутри РСДРП агенты «неуклонно-настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности какого бы то ни было организационного слияния этих течений и, в особенности, объединения большевиков и меньшевиков». Кстати, это и произошло: большевики и меньшевики оставались врагами и до, и после 1917 года.

Жалованье жандармских унтер-офицеров было на уровне зарплат квалифицированных рабочих. Так, в 1905 г. месячный оклад жандарма в Серпухове был 30 руб. (плюс обмундирование, а также квартирные – до 36 руб. в год).

После начала войны 1914 года губернским управлениям предписывалось «усилить работу по выявлению шпионов и агентов-диверсантов, засылаемых с целью диверсий на оборонных предприятиях (взрывы, поджоги, порча оборудования, вредительство и т.д.)», обеспечить проверку персонала предприятий, выполняющих оборонные заказы, охрану складов с взрывчатыми и отравляющими веществами.

Жандармы обязаны были содействовать недопущению остановки выполняющих оборонные заказы предприятий в результате забастовок, выяснять их причины. «И если виновниками таковых являются сами владельцы предприятий, то путём воздействия и влияния побуждать их к немедленному улаживанию возникших недоразумений. Если же виновниками замешательства окажутся рабочие, то немедленно применять к таковым самые суровые меры в порядке охраны…».

В феврале 1917 г. постановлением Временного правительства Отдельный корпус жандармов был упразднён, а Московское и все остальные 75 региональных жандармских управлений – ликвидированы.

Юрий Кобяков, «Читают Все»