С середины XII в. до начала XIII в. лопасненские земли, на которых жили наши предки, приокские славяне-вятичи, находились на стыке сразу четырёх древнерусских княжеств: Владимиро-Суздальского, Смоленского, Черниговского и Рязанского.

Впервые упомянутая в Ипатьевской летописи под 1175 г. «волость Лопастна» изначально входила в состав Черниговского княжества, а её владельцем был Олег Святославович (ок. 1150 – 1204), сын Святослава Всеволодовича, князя Черниговского, а затем великого князя Киевского. Впоследствии эта волость принадлежала Рязанскому княжеству, а в первой трети XIV в. отошла к быстро растущему Московскому княжеству. По поводу того, где мог находиться административный центр «волости Лопастны», у историков есть несколько версий. Одни считают, что он находился на месте современного города Чехов, другие располагают его на правом берегу Оки, напротив впадения в неё Лопасни. Есть также основания полагать, что центром «волости Лопастны» в XI-XIIвв. мог быть укреплённый городок вятичей Хатунь, а в XIII–XIV вв. – село Талеж, издревле знаменитое своим святым источником (ныне это подворье Вознесенской Давидовой пустыни).

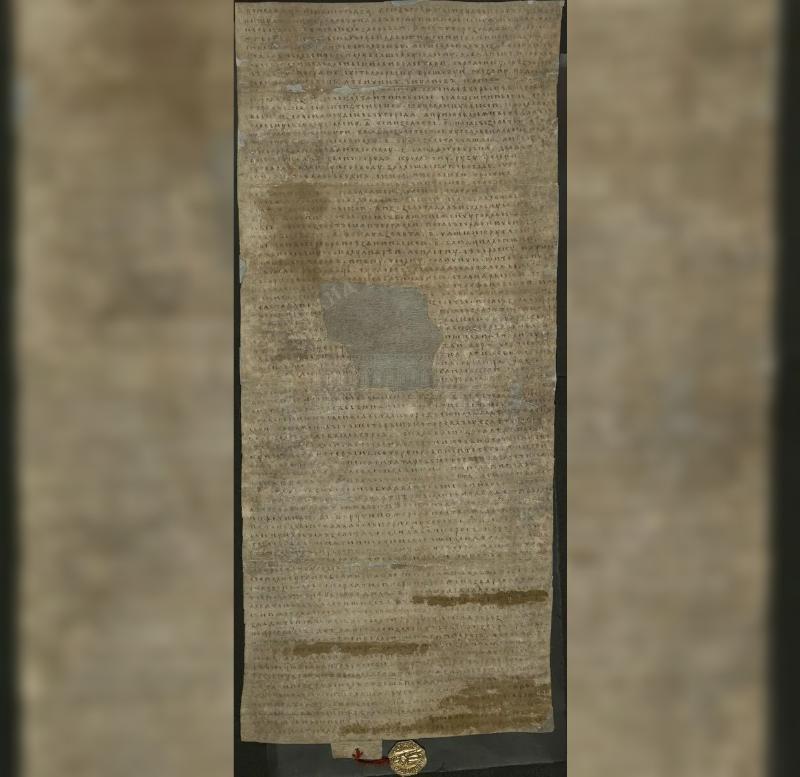

Первое письменное упоминание селений Лопасненского края относится к 1339 г. (по другим данным к 1328 г.), когда великий князь Московский Иван Данилович (Калита) перед своей поездкой в Золотую Орду подписал духовную грамоту (завещание), в которой разделил свои владения между детьми и женой. Об уделе, доставшемся его сыну, князю Андрею Ивановичу, сказано так:

«…А се дал есмь сыну своему Андрею: Лопастну, Северьску, Нарунижьское, Серпохов, Нивну, Темну, Галичичи, Щитов, Перемышль, Растовец, Тухачев; а се сёла: село Талежьское, село Серпоховское, село Колбасиньское, село Нарьское, село Перемышльское…».

Здесь интересно то, что «Лопастна» и «Темна» (ныне д. Спас-Темня) упоминаются в той части текста завещания, где явно говорится о городах или укреплённых населённых пунктах, таких как Серпухов или Перемышль. Совсем не случайно 1339 г. считается годом основания Серпухова как города, т.е. крепости или населённого пункта, «огороженного» дубовой крепостной стеной. Хотя рядом тогда продолжало существовать и неукреплённое «село Серпоховское». Таким же было в те времена и «село Талежьское» (ныне с. Талеж). Очевидно также, что в завещании упоминались лишь крупные по тем временам населённые пункты.

Надо учитывать, что в старинных записях часто при обозначении чьих-то владений указывалось просто – «село такое-то». Под этим понималось и само село, и окрестные деревни с угодьями, которые входили в приход церкви, находившейся в этом селе («окрестные» – и означает: находящиеся вблизи, «около креста» той или иной церкви). Так что князю Андрею Ивановичу в удел отходили на только «Лопастна», «Темна» и «село Талежьское», но и все окружающие их земли с деревнями (сейчас это значительная часть городского округа Чехов).

С XIV в. лопасненские земли и город Серпухов вошли в сферу влияния, а затем и в состав быстро набиравшего силу Великого княжества Московского. А «места лопастенские» Серпуховского удельного княжества были разделены на две волости – Козлов брод и Хатунь (Хотунь). Граница между ними проходила где-то между селом Бавыкино и Бадеевской слободой. Естественным рубежом при этом могла быть речка Люторка (в старину она называлась Люторица), левый приток Лопасни.

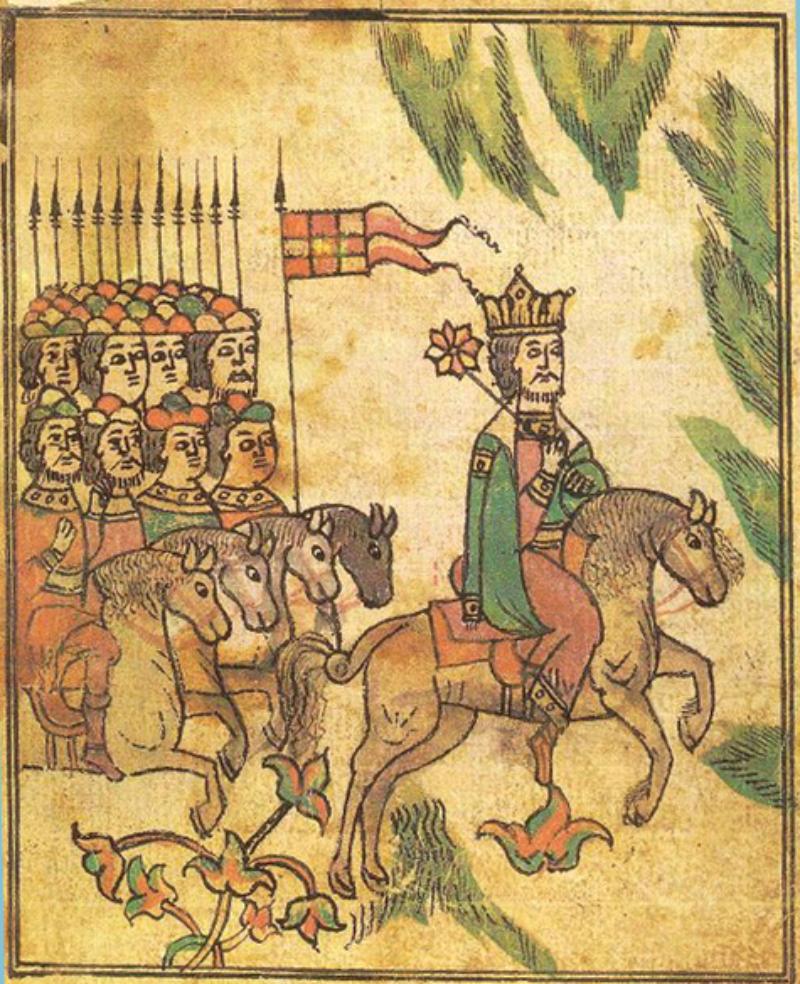

В дальнейшем эти земли от первого Серпуховского князя Андрея Ивановича перешли по наследству к его сыну Владимиру Андреевичу (Храброму). Жители Лопасненского краявнесли свой вклад в освобождение Руси от монгольского ига. На Куликовом поле в 1380 г. бились воины многих русских земель, в том числе ратники из Серпуховского удельного княжества и входивших в него лопасненских селений.

В духовной грамоте Серпуховского князя Владимира (Храброго), составленной в 1401 г., в числе его владений упоминается «Бовыкино с деревнями». Это говорит о том, что Бовыкино (ныне д. Бавыкино) тогда имело статус села, т.е. в нём уже была одна из древнейших в наших местах церковь Преображения Господня (Староспасская). Естественно, тогда же существовали и приходские деревни, которыми все последние века были и остаются Голыгино, Плешкино, Пешково, Карьково, Мантюхино (ныне д. Красные Орлы).

Немногочисленные пока находки в непосредственной близости от Староспасской церкви и в её окрестностях подтверждают, что эти места в начале XV в. были достаточно обжитыми. В частности, в 2022 г. рядом с храмом была найдена серебряная денга Серпуховского князя Ивана Владимировича (1410-1417 гг.), а возле родной для автора деревни Пешково – серебряная монета великого князя Московского Василия I, правившего в 1389-1425 гг.

В 1456 г. закончилось относительно самостоятельное существование удельного Серпуховского княжества, в состав которого входила обширная Хатунская волость, раскинувшаяся вдоль реки Лопасни. Все эти земли окончательно вошли в состав Великого княжества Московского.

В конце XV в. Московское государство занималось методичным созданием и укреплением системы охраны своих южных рубежей. Важнейшей частью глубоко эшелонированной обороны стал «Пояс Пресвятой Богородицы» – «береговая» служба, во время которой ежегодно с весны и до глубокой осени на левый, московский берег Оки отправлялись значительные воинские силы. В 1497 г. по указу великого князя Московского Ивана III столицу и расположенные вдоль Оки города – Серпухов, Коломну и Хатунь – связали «государевы» дороги, проезд по которым был платным, и на которых была учреждена государственная «ямская гоньба» (почтовая служба).

Юрий Кобяков, «Читают Все»

Иллюстрации:

1) Московский кремль при Иване Калите. Худ. А.Васнецов (на главной)

2) Грамота Ивана Калиты 1339 г.

3) Князь Владимир Серпуховской во главе войска. Миниатюра из летописи