Краевед и историк из подмосковного Чехова Александр Дудин долгие годы занимается изучением Лопасненского края. Своими исследованиями он часто делится в соцсетях и с читателями «ЧВ», но нередко после публикаций на него обрушивается шквал критики. Александр решил ответить на вопрос: «Была ли Лопасня городом?» Предоставим слово ему.

Предлагаю поговорить о «великом граде Лопасня». Граде, который раскинулся на берегах полноводной реки Лопасни… При этом неважно, на котором из берегов: говорят, то ли в районе города Чехова, то ли на южном берегу Оки при впадении в неё Лопасни. Либо (из недавнего) этот град решили разместить аж на берегу некогда полноводной реки Теребенки. И ни в коем случае не ставьте мягкий знак между буквами Н и К! Так Прокин сказал! Или Сбитнев.... Или они оба (а может, и не они совсем?)

И когда «ужасный» во всех отношениях абориген-историк Дудин позволяет усомниться в этом вопросе, заваливают комментариями и клеймят позором. Один комментарий вспоминается ещё в присной памяти ныне запрещённой социальной сети на букву Ф...., дескать, историки договорились не поднимать этот вопрос. Где и когда был подписан этот договор – неизвестно, но – «договорились».

Мало того: снова приходится доказывать со всей очевидностью, что первое упоминание о Лопасне относится к 1176 году, а не к 1175 году. Казалось бы, мелочь, но... в своё время я лично ходил на приём к тогда ещё главе Чеховского района Сергею Васильевичу Юдину и показывал летопись. Но дату на сайте администрации поменяли лишь после звонка в администрацию Юрия Николаевича Сбитнева, ещё проживавшего в селе Талеж.

А был ли договор, хочется спросить?... Выясняется, что нет! Всё больше и больше исследователей сомневаются, что Лопасня когда-то была городом. Волостью, чем-то ещё... но не городом.

Какие вообще есть доказательства в пользу той или иной версии? Этих доказательств, на мой взгляд, восемь. Приведу их тут:

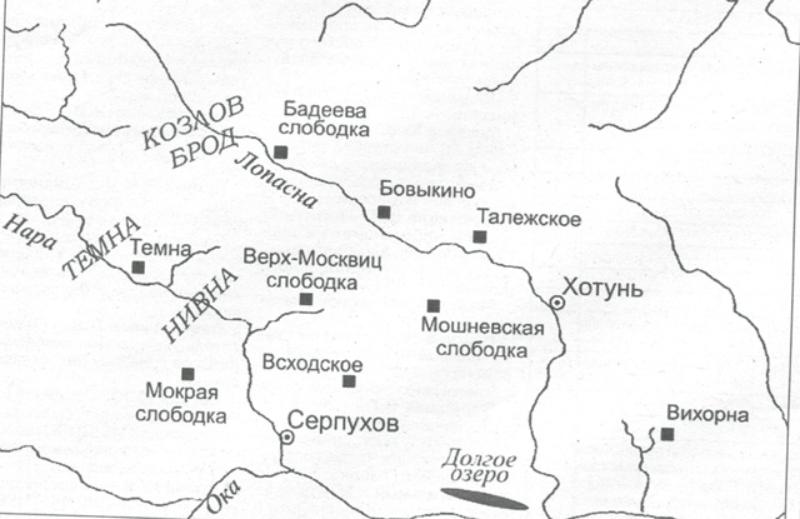

1. Первое известие о Лопасне содержится в Ипатьевской летописи под 6684 г., где рассказывается о карательной экспедиции братьев Андрея Боголюбского, Михаила и Всеволода, и их союзника Черниговского князя Святослава против Мстислава и Ярополка Ростиславичей, прозванных убийцами Андрея Боголюбского. После одержанной победы Святослав послал своего сына Олега проводить из Чернигова до Москвы жен Михаила и Всеволода. «Олег же проводив и взратися во свою волость к Лопасну».

2. Спустя полтора с небольшим столетия название Лопасня вновь всплывает. В духовной грамоте Ивана Калиты 1339 г. перечислялись земельные владения, выделявшиеся им в удел третьему «...сыну своему Андрею: Лопастну, Северьску, Нарунижьское, Серпохов, Нивну, Темну, Голичичи, Щитов, Перемышль, Ростовец, Тухачев». В этой же грамоте упомянуто «село Лопастеньское», которое вместе с другими владениями переходило по воле завещателя княгине с меньшими детьми.

3. Летом 1353 г. рязанские войска, номинально предводительствуемые малолетним великим князем Олегом, «взяша... Лопасну... и наместника изымаша Михаила Александровича и поведоша его на Рязань и биша его и многы пакости сьтвориша и потом выкупили его».

4. В 1358 г. второй сын Калиты великий князь Иван Иванович в своей духовной указал: «А что ся мне достали места Рязаньская на сеи стороне Оки, истых мест дал есмъ князю Володимеру, в Лопастны места». В условиях острого политического кризиса и, очевидно, в связи с появлением Ордынского посла, присланного для разбирательства московско-рязанских территориальных конфликтов, и возникла в указанном документе запись о возможности отнятия Ордою «Коломны, или Лопастеньских мест, или отменьных мест Рязанских».

5. В конце августа 1380 г. объединенные русские войска отправились из Коломны и «прошед свою отчину» (Московское княжество), сосредоточились на левом берегу Оки, «на усть Лопастны», откуда затем началась переправа через Оку на Рязанскую землю.

6. Спустя два года после Куликовского сражения договор великого князя Дмитрия Донского и великого князя Олега Рязанского зафиксировал межгосударственную границу по берегам р. Оки: «А что на Рязанской стороне за Окою, что доселе потягло к Москве, почен Лопастна, уезд Мстиславль, Жадене городище... та места к Рязани».

7. По договору 1389 г. с великим князем Дмитрием Ивановичем за уделом Боровско-Серпуховского князя Владимира Андреевича закреплялись места в Лопастне. На следующий год согласно докончанию сына Дмитрия Донского великого князя Василия с князем Владимиром Андреевичем за последним закреплялись пожалованные по ходатайству митрополита Алексея земли Боровск, Лужа, Городец и др., «что тися достало против Лопастны».

8. Доконченные грамоты великих князей Московских с великими князьями Рязанскими за 1402,1434 и 1447 гг. повторяют без существенных изменений текст доконченной 1382 г. с сообщением о «почене Лопасне» на Рязанской земле за Окою.

И всё! Если у кого-то ещё что-то есть, помимо ссылок на «авторитеты», расскажите об этом мне, и я обязательно об этом расскажу и напишу. А пока предлагаю вдумчивому читателю самим сделать выводы.

Александр Дудин, «Читают Все»